古典空手とは?

《肚道 伝心会の空手》

古典空手とは、沖縄に古くから伝わる空手です。

当会「肚道 伝心会」(はらどう でんしんかい)の最大の特徴は、伝承された五つの型を軸に稽古を行っている点にあります。

それらは以下の型です。

-

サンチン(三戦)

-

ナイファンチン(内歩進)

-

クーサンクー(公相君)

-

パッサイ(抜塞)

-

セーサン(十三)

※当会に伝わるサンチンは、東恩納寛量伝とされています。

また、セーサンは他に比べて特に古い型が伝わっているとも言われています。

《稽古の基本は「サンチン」での呼吸と締め》

当会では、まずサンチンの型を通じて「呼吸」と「締め」を身につけます。

型稽古の目的は、筋肉を鍛えることではなく、身体そのものを内側から作り変えることにあります。

《分解の目的は“意味づけ”ではなく“体の検証”》

当会における「型の分解」は、型で作り変えた身体が実際の攻防で機能するかを検証するためのものです。

そのため、型の挙動に特定の「意味」や「使い方」を当てはめることは重視していません。

たとえば、「この動作は相手の突きを受けて同時に反撃している」といった分解は、技の意味づけによるものです。

しかし、そうした意味づけを重視すると、膨大なパターンが生まれ、むしろ自由組手の方が効率的です。

ですから当会の分解は、一般的な空手の分解とは大きく異なります。

補足:体を作り変えるとは?

筋肉や骨を鍛えるという意味ではなく、武術的身体観に基づいた、内面的な身体操作や感覚の変化を指します。

古典空手の特徴

姿勢と形を整える

サンチンの型を繰り返し稽古することで型が要求している姿勢と形(内外)を身に付けます。

型の外形が整うと、相手に触れた手の感触を同時に足の裏でも感じられるようになります。

更に呼吸を合わせることで内外を一致させます。

呼吸により体が重くなります。

※体重計に乗って測る重さは変わりません。

昔の空手家は型を見て、「あの人の型は重い」などと評価していたようです。

筋トレは行いません

筋トレは身体の呼吸を止めて体をバラバラにしてしまいます。

万遍なく一生懸命鍛えても、結局は部分での対応となり、部分は全体に協力してくれません。

部分の力よりも全体を一つに纏めた方が大きな力を発揮します。

サンチンの型は体を一つに纏めるよう要求しています。

強そうに見える体と強い体は全くの別物です。

型で力の概念を変えていきます。

なお古典の型を繰り返し稽古することで十分体は鍛えられます。

この鍛えられた状態を目指そうとして、ウェイトトレーニングをしてしまうと全く違う体がつくられます。これでは本末転倒です。

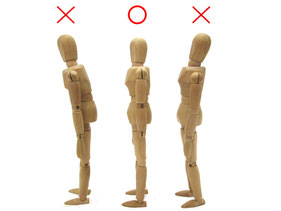

正しい姿勢とは?

現代では姿勢改善として背筋や腹筋を鍛えることを推奨していますが、これには大きな落とし穴があります。

一般的な筋トレで腹筋・背筋をバランスよく鍛えることは不可能に近いです。常に筋肉の量も変わるので寧ろバランスの悪い体になり、ケガの原因となります。

プランクなどで鍛えても直立二足歩行の人間としては不自然な状態になります。

軸の定まらない不安定な建物と同じく、脆い体が出来上がります。

ただ素直に型稽古を繰り返すことで自然体(正しい姿勢)を身に付けます。

球体軸

球体軸の感覚鵜が現れると見た目の姿勢は関係なくなります。

精度の高い球体はどのように動いても鉛直(垂直)と水平を保っています。

まるでジャイロスコープのようです。

球体軸で背中の曲がったお年寄りでも体は強く軸の力を発揮します。

伝承された五つの型

サンチン(三戦)那覇手の型

ナイファンチン(内歩進)首里手型

クーサンクー(公相君)首里手の型

パッサイ(抜塞)首里手の型

セーサン(十三)那覇手の型